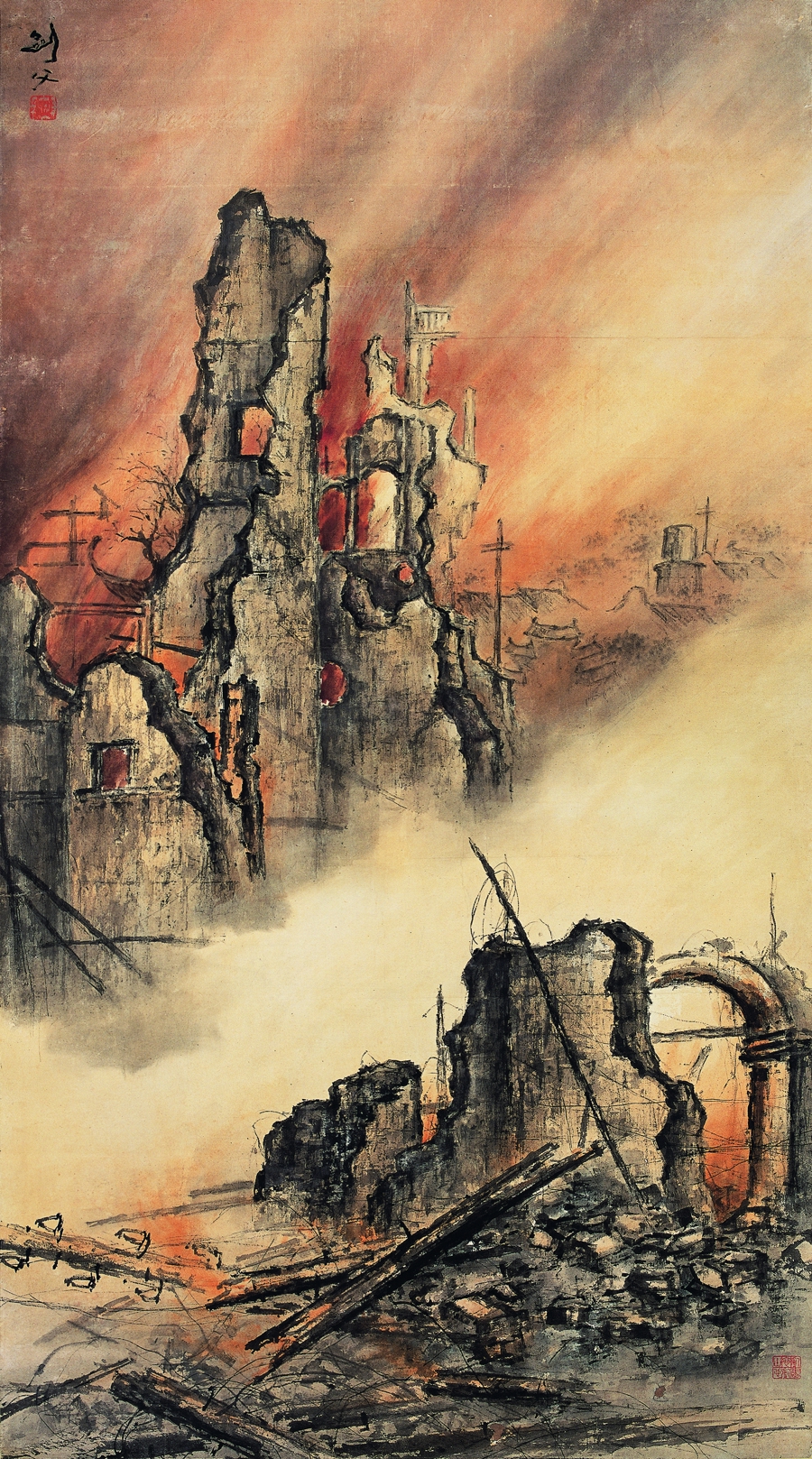

1932年,岭南画派创始人高剑父在上海创作了其“新国画”代表作《东战场的烈焰》,用一场绘画领域的“革命”打破了传统中国画的题材边界,以中西融合的技法、直面现实的视角,将时代思考凝于尺幅,抒发革命激情。如今,包括这幅画作在内的800百余件岭南艺术珍品跨越山海而来,重返其艺术理念早年传播的前沿阵地——上海。2025年10月18日,“其命惟新——广东美术百年大展”在上海美术馆(中华艺术宫)开幕。作为第二十四届中国上海国际艺术节“粤港澳大湾区文化周”的重头戏,本次展览系统梳理了广东美术从近现代至当代的百年发展脉络。展览不仅是一次艺术的集中展示,更是一场跨越山海的文化对话,串联起岭南与海派百年来的精神共鸣。展览主题“其命惟新”,语出《诗经·大雅·文王》“周虽旧邦,其命维新。”这八个字,深刻揭示了中华文明虽源远流长,其生命力却在于不断自我革新的精神密码。广东美术的百年历程,正是这种“守正而出新”文化基因的生动体现。

开幕式现场。主办方供图

开幕式现场。主办方供图

“其命惟新——广东美术百年大展”。主办方供图

“其命惟新——广东美术百年大展”。主办方供图

以倒叙回溯百年,以专题深化叙事

步入上海美术馆49米层展厅,观众迎来的并非岭南美术这一百年的起点,而是新时代的潮头。本次大展最引人入胜的策展巧思,在于独特的“文学式倒叙”手法。策展团队依托上海美术馆独特的建筑空间,将观展路线的起始点设在最高层,引导观众从上至下,从当代回溯近代,在步移景换中完成一场探寻艺术源流的旅程。

在49米层,第七章“风起南方——当代艺术实践”率先映入眼帘。这里聚焦广东艺术的前沿探索,涵盖实验水墨、跨媒介装置等作品,展现了岭南精神在全球化语境下的新生。紧接着的第六章“百花争妍——创新创造再筑高峰”,则呈现了新世纪广东美术的多元繁荣。这一设计,意在让观众首先感知到岭南艺术蓬勃的当下生命力。

“风起南方——当代艺术实践”。主办方供图

“风起南方——当代艺术实践”。主办方供图

随着脚步下行至41米层,历史的厚度逐渐加深。第五章“开放变革——改革开放中的广东美术”,展现了改革开放为广东美术带来的活力,而第四章“激情岁月——为人民服务为时代讴歌”则带领观众回到新中国建设的火红年代,作品如林丰俗的《公社假日》、杨之光的《雪夜送饭》,生动记录了那个时期的社会风貌。第三章“匕首投枪——新兴木刻运动及漫画”聚焦广东艺术家以艺术为武器的抗争精神。20 世纪 30 年代,鲁迅倡导的新兴版画运动蓬勃兴起,广东成为重要策源地。当时与鲁迅直接交往的 30 余位木刻青年中,粤籍画家占三分之二,参与创作的广东作者逾百人。此层特别设置的“从广州出发:广州三年展文献展”,以扎实的文献填补了广东当代艺术叙事的实证空白。

“从广州出发:广州三年展文献展”

“从广州出发:广州三年展文献展”

当行至33米层,便抵达了此次艺术溯源的终点,也是广东美术近代变革的起点。第二章“艺术革命——岭南画派与国画研究会”与第一章“勇立潮头——洋画运动在广东”集中于此,岭南画派与国画研究会的论争、洋画运动的引入,共同构成了广东美术“其命惟新”的序章。第二章中,以“二高一陈”为代表的岭南画派,高举“折衷中西、融汇古今”的旗帜,将革命激情与家国情怀融入创作,掀起了中国画的革新浪潮。与此同时,以潘致中、黄般若等为代表的“广东国画研究会”则力倡传统,坚守“研究国画,振兴美术”。两者长达数十年的论争,看似“新”与“旧”的交锋,实则是中国美术面对现代转型的深层探索,共同构成了中华文化兼容并蓄的生动缩影。

“松风三境——黎雄才个案研究”。主办方供图

“松风三境——黎雄才个案研究”。主办方供图

在七大板块的宏大画卷中,展览还嵌入了三个特别专题。“山月常明——关山月个案研究”与“松风三境——黎雄才个案研究”两大专题,分别对岭南画派第二代巨擘的艺术理念进行了深度梳理。观众可以通过数十幅作品,从“写生·战地纪行”、“宏图·祖国山河”、“心象·诗意花木”三个角度,全方位理解关山月的艺术人生;亦可从“山河巨卷”、“行旅写生”与“笔墨探新”三个维度,领略黎雄才笔下松风的千般境界。上海美术馆策展人项苙苹形容,个案研究为“点”、时间脉络为“线”、七大板块为“面”,这种点、线、面结合的展陈结构,让百年艺脉的呈现既恢宏又精深。

读懂名家经典作品,回顾岭南百年艺脉

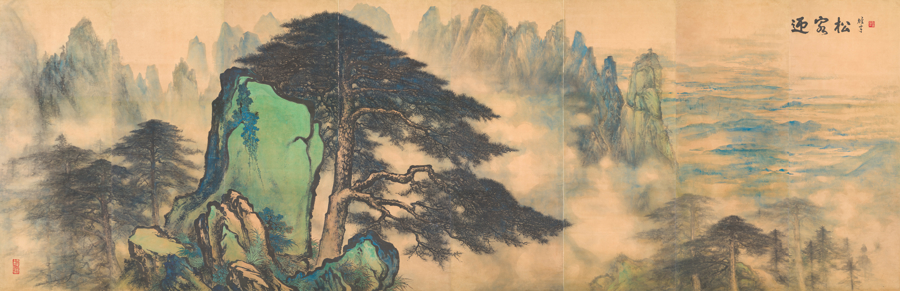

走进序厅,最为瞩目的无疑是长12米,高4.2米的黎雄才巨幅国画《迎客松》,峻秀群峰、缥缈云雾,墨气淋漓、充满生机。作为岭南画派第二代的集大成者,黎雄才继承了高剑父“新国画”的思想,并以其深厚的写生功力将之推向新的高度。他一生遍历名山大川,对松树的观察尤为精微独到。在代表作《迎客松》中,他运用苍劲的线条勾勒松枝的盘曲虬结,展现出金石般的力度。山岩大片的青翠与草木的蓝绿交织映衬,对于松针的描绘,又细腻到极致。

《迎客松》黎雄才。主办方供图

《迎客松》黎雄才。主办方供图

49米层扶手电梯旁,长16米、高3米的《大美天山》吸引许多人驻足。巨幅国画描绘天山天池、博格达峰、兰新高铁、果子沟大桥、牧场云杉等自然秀美的新疆风光。中国美术家协会副主席、广东省美术家协会主席林蓝介绍,作品致敬上世纪50年代由关山月和傅抱石创作的《江山如此多娇》。《江山如此多娇》绘就塞北江南旭日东升的景象,而《大美天山》则选取了新疆的晨曦为主题,通过岭南画派细腻笔法描绘冷冷的晨曦投射在翠绿的草坪,“广东和新疆的艺术家经数十稿商议,历时40余天共同完成,不久前刚刚完稿。我们以传统技法表现新时代题材,既是致敬经典,也是跨地域创作的创新实践。”

《大美天山》。主办方供图

《大美天山》。主办方供图

第七章中,杨国辛《好果子2001-4》通过对电脑处理后的图像进行手工绘制,运用大胆的红绿黄撞色,展现出千禧年代明亮鲜艳的风格。黄一瀚作品《中国卡通一代:流行家族》是一幅格外时尚的水墨画,用中国画表现年轻人迎接潮流的时代。

杨国辛《好果子2001-4》。主办方供图

杨国辛《好果子2001-4》。主办方供图

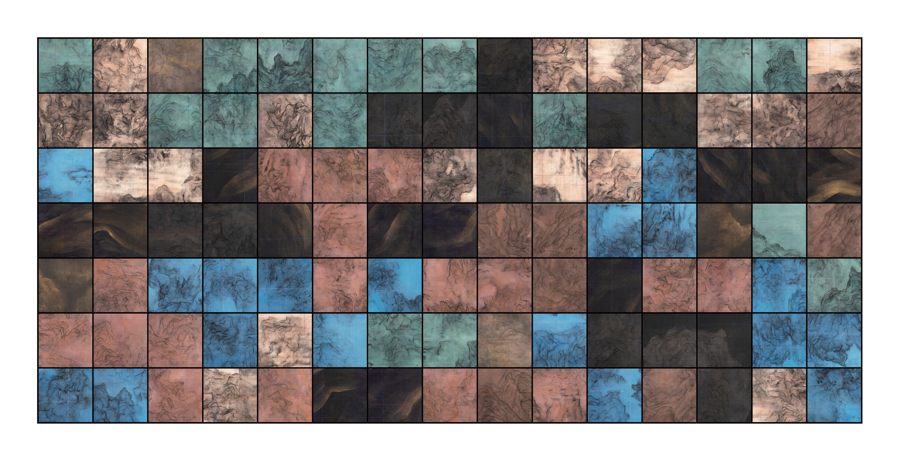

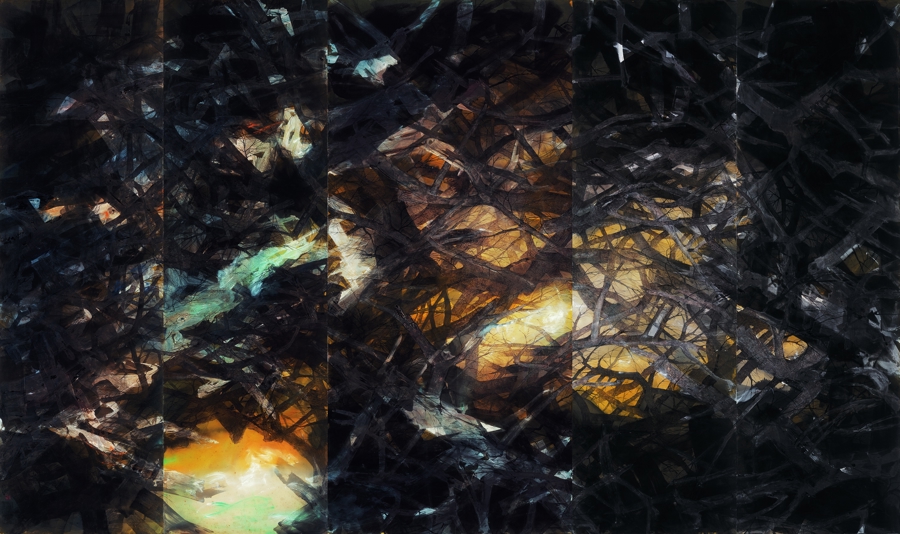

李劲堃《千年结》是第六章的代表作品,画面上交错的树木缠绕,造型错综复杂。“为什么在世界民族之林里,中华民族文化延绵这么长时间没有更替、没有中断?原因就是它有一种文脉以及回望的习惯。”带着深刻的思考,李劲堃完成了《千年结》,融合工笔重彩、宋代绘画、清代大写意等多种技法与风格,展现千百年中国绘画人对文化交织的眷恋。这一章的另一幅代表作是王绍强的《淬厉新之》,入选2024威尼斯双年展,致敬宋代山水画,体现东方性与探索性的融合。

《淬厉新之》。主办方供图

《淬厉新之》。主办方供图

《千年结》。主办方供图

《千年结》。主办方供图

第四章的主题是为人民服务、为时代讴歌,陈永锵的《鱼跃图》通过翠绿的竹枝、堆叠的肥鱼、远处为草鱼打疫苗的生产队队员,传递出浓浓的生活气息。

《鱼跃图》。主办方供图

《鱼跃图》。主办方供图

第三章专注新兴木刻与漫画两种表达形式,粤籍艺术家古元创作于1948年的套色木刻《人桥》尤为动人。作品灵感源于淮海战役中解放军战士在严寒中以肩为梯、架设“人桥”让部队冲锋的英雄壮举。画面上,硝烟弥漫,河水奔流,战士们的身影在炮火中构成了一座摧不垮的桥梁,极具张力的构图与刀法,将人民军队一往无前的牺牲精神凝固为永恒的经典,成为新兴木刻运动中歌颂英雄、记录时代的典范之作。

《人桥》。主办方供图

《人桥》。主办方供图

高剑父《东战场的烈焰》陈列于第二章展厅内,这幅创作于上海的作品,以残垣断壁的视觉冲击,打破了传统山水画的题材藩篱,成为“艺术革命”精神的直观象征。高剑父另一作品《秋江独钓图》通过远景的山、近景的岸与树,与画面右下近乎不起眼的舟上独钓客,描绘出空旷邈远的意韵。第一章中,林风眠《青衣仕女》将西方现代艺术的色彩与构图与中国古典审美深度融合。郑锦的中国画《鸳鸯》色彩明丽,构图端正,荷花、溪水、鸳鸯,无一不体现中国画的传统美学。

《东战场的烈焰》高剑父。主办方供图

《东战场的烈焰》高剑父。主办方供图

《青衣仕女》林风眠。阮佳雯 摄

《青衣仕女》林风眠。阮佳雯 摄

海派与岭南,跨越百年双向互动

早在上世纪初,岭南艺术便与上海结下不解之缘。20世纪初,一批怀抱理想的广东艺术家跨海而来,在上海这座国际化的大都市留下了深刻的印记。在中国画领域,高剑父、高奇峰、陈树人、潘达微、叶恭绰、潘飞声等人,将岭南画风带入沪上;西画方面,林风眠、陈抱一、关良、丁衍庸等探索中西融合;雕塑家有李金发,艺术评论界则有陆丹林、简又文等。他们或投身美术教育,或创办报刊,或举办展览,将岭南美术的基因深植于海派文化的肌理之中,并反哺自身,完成了艺术上的升华。

展览现场。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

岭南画派在上海的崛起与发展,更是让两地的文化血脉深刻交融。彼时,岭南画派以“折衷中西、融汇古今”的革新理念,在中国画坛掀起波澜。高剑父、高奇峰、陈树人等曾追随孙中山革命,后以画笔为刃,将日本画的写实、西方水彩的明丽融入水墨。1912年,高剑父、高奇峰在沪创办《真相画报》,以“监督共和政治、输入世界智识”为宗旨,并以国际化视野推介现代思潮美术革命。他们不仅邀约海派大家黄宾虹撰稿,还刊登吴昌硕、王一亭等名家作品,推动了“折衷中西”画风在上海的传播。次年成立的“审美书馆”,则通过印制画集、明信片、推介月份牌画,成为岭南画派与上海市民文化接轨的重要窗口。高剑父主动融入上海的艺术生态,他加入倡导“融合中西”的本地美术团体“天马会”。此后,陈树人、高剑父师生画展接连在沪引发轰动,观者如潮,标志着岭南画派已成功在上海立足,跃升为具有全国影响力的艺术力量。

展览现场。赖鑫琳 摄

展览现场。赖鑫琳 摄

粤籍美术家的艺术生涯与上海有着密不可分的联系。1919 年,林风眠从广东省立梅州中学毕业后,短暂入读上海图画美术学校(即后来的上海美术专科学校),在沪开启艺术求学之路,为他日后“调和中西艺术,创造时代艺术”理念埋下伏笔。1923 年,关良归国后执教于上海美专,在沪举办画展,他融合西方现代派理念与传统水墨的戏剧人物画,成为海派艺术生态的独特风景。20 世纪 30 年代,赵兽、梁锡鸿、方人定、李东平、李仲生等人在日本创立中华独立美术协会,归国后在上海等地举办美展,将超现实主义艺术理念引入中国,与上海决澜社等现代艺术团体遥相呼应,共同推动中国美术现代转型。

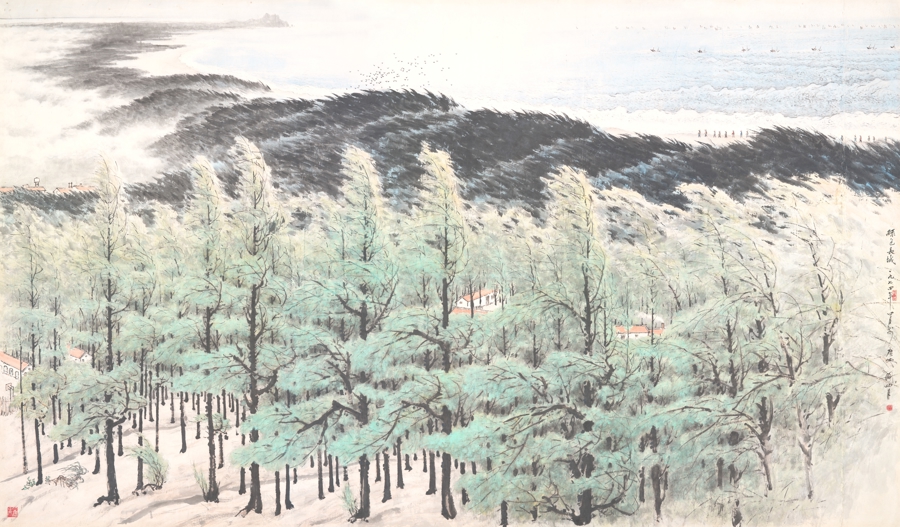

这场交流始终是双向的。1928 年夏,海派大家黄宾虹赴广西讲学归途中经过广州,广东国画研究会为他举行欢迎会,他还拜访高剑父等名流,与黄节、邓实、黄般若等广东名家交往密切,留下的信笺、诗文与画稿成为南北艺术理念碰撞的珍贵见证。20 世纪 30 年代,决澜社核心成员倪贻德受广州市立美术学校邀请赴粤执教,传播西方现代艺术思潮,影响了梁锡鸿、李桦等广东青年艺术家,为岭南艺术注入了丰富的现代性基因。改革开放后,关山月、黎雄才等广东艺术家的作品频频在上海展出。1936年,上海美专教授王济远在广州市立中山图书馆举办个展,观众首日即达五千余人。这种密切的往来,成为贯穿20世纪的紧密文化纽带,让岭南的革新精神与海派的包容气质彼此滋养,共同谱写了一段地域文化共生共荣的传奇。

《绿色长城》关山月。主办方供图

《绿色长城》关山月。主办方供图

这种交融的背后,是两地社会文化结构的差异与互补。项苙苹分析,广东虽“得风气之先”,但社会根基更多建立在传统宗族关系之上。而上海自开埠便是一个移民社会,形成了基于契约精神的现代市民人格,这种“全新的、真正的现代社会”土壤,更易于新思想、新艺术的扎根与生长。当岭南画派的革新在本地遭遇阻力时,上海成为了他们理想的实践场。而广东艺术中与生俱来的“革命性”与“经世致用”精神也与上海这座城市的务实与关注现实的特质不谋而合。

传承“其命惟新”,探索艺术突破

今日的上海,仍以开放包容的品格,持续为地域文化交流提供土壤。当长三角一体化与粤港澳大湾区建设双轮并进,这场展览成为两大区域文化协同发展的一个关键切片。

回顾这段跨越山海的百年艺术之旅,从岭南画派在沪上发出革新先声,到今日两大国家战略区域的文化交响,“其命惟新——广东美术百年大展”不仅是一次历史的系统梳理,更是一面映照中国美术现代化进程的镜子。它照见了地域文化在交流互鉴中迸发的活力,也昭示着“守正出新”这一古老智慧在艺术领域的永恒生命力。

展览现场。主办方供图

展览现场。主办方供图

文化交融,生生不息,广东美术馆馆长王绍强表示:“期待以展览为纽带,深化长三角与大湾区的艺术合作,激励新一代文艺工作者传承‘其命惟新’的精神。”上海美术馆党委书记、执行馆长王一川也指出,本次大展是实施“大美术馆计划”、构建全国文化资源共享网络的有力实践。

名鼎配资-股票的杠杆交易-软件股票排名-股票带杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:怀远股票配资论坛汇聚国内眼底病领域权威专家

- 下一篇:没有了